「島ネタCHOSA班」2025年04月03日[No.2081]号

「週刊レキオ」創刊から長期間続いている人気コーナー「私のシーサー」。約40年前に投稿されたシーサーは現在どうなっているのでしょうか? 初期に掲載されたシーサーの中から、今も残っているシーサーを厳選して探してみました。

40年前の「私のシーサー」を探せ!

「私のシーサー」がスタートしたのは1985年7月5日の「週刊レキオ」第14号。記念すべき第一回目は、なんと西表島のシーサーでした。

小さな村の守り神

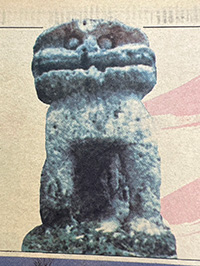

まず調査したのは「大里村でユニークなシーサーをみつけました」として第14回目に紹介されたシーサー。調べてみると、市指定有形民俗文化財に指定されている「南風 原の石彫魔除獅子」ということが判明しました。

さっそく南城市の許可を取り、石獅子のある南城市大里に向かった調査員。糸満与那原線から島添上方通りを抜けると、道沿いに南風原の石彫魔除獅子は現れました! 付近に駐車場はないので、邪魔にならないよう路肩に車を止め、写真をパシャリ。横に伸びた大きな口がかわいいシーサーですね。石獅子の周辺には花が植えられ、地域の人から大切にされているのを感じます。

解説板によると、材質は琉球石灰岩で高さ90センチメートル、体長45センチメートル、胴回りは約130センチメートルで製作の年代は不明。西向きに置くことで、邪悪な物を退ける「ナンゲーシ」(魔除け)としての役割がある他、旧暦8月15日には集落で祈願が行われているそうですよ。

戦禍を生き抜いた石獅子

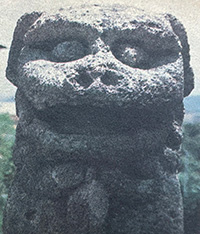

次に調査したのは「弾痕の残るシーサー」として第6回目に掲載された八重瀬町の「富盛の石彫大獅子」。当時は合併前で東風平町富盛として紹介されていました。国道507号から沖縄県道52号線に、畑と住宅が立ち並ぶ静かな集落を勢理グスクに向かい上がっていくと…ありました! 富盛の大獅子です。瞳が大きく、全体的に丸みを帯びた形をしていて親しみを感じますね。心なしか、少しほほえんでいるようにも見えます。

県指定有形民俗文化財に指定されている富盛の大獅子は、1689年に設置された琉球石灰岩製の獅子像。全長175・8センチメートル、高さ1 4 1・2 センチメートルもあり、県最大・最古といわれています。解説板によると、当時、火災が多発していた旧・富盛村の火除けとして、フィーザン(火山)といわれる八重瀬岳を向くように設置。1945年には米海兵隊が石獅子の後ろに身を隠している様子が撮影され、激しい戦禍をくぐりぬけた石獅子の側面には、今でも弾痕や手榴弾の跡が残っています。

団地の巨大シーサー

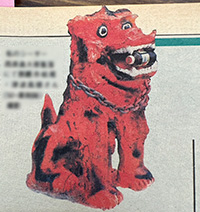

最後に調査したのは「すべり台シーサー」として第2回目に紹介されたシーサーです。調べると県営三重城市街地住宅(三重城団地)の敷地内にあるということが判明。団地自治会に問い合わせ、許可を取ったうえで撮影に向かいました。

すべり台シーサーは団地中央に位置する広場にありました。40年前の写真と比べてみると、シーサー全体に塗装が施され迫力が増した印象。シーサーの背後には新しく建物が建てられ、時の流れを感じさせます。遊具内に入るとけっこう広く、内部の階段を上がるとすべり台の入口につながっていました。平日お昼の撮影だったため、すべり台で遊ぶ児童の姿は見られませんでしたが、夕方には学校帰りの子どもたちがにぎやかに遊んでいる姿が想像できます。

*

今回取材した三カ所のシーサーは、いずれも長い間ほとんど姿を変えず、地域や団地の人々を見守り続けていました。シーサーとは、まさに心の安寧をもたらしてくれる県民の守り神だなぁ…と改めて感じた調査員でした。

年

年

月

月